Lesetipps Frühling 2025

Hier kommen Phillips Lesetipps…

Traumfabriken

Olaf Salié, Hartmut Rauen

Prestel

Zeitgemäße Produktionsarchitektur am Standort Deutschland

»Traumfabriken« präsentiert Produktionsstätten im deutschsprachigen Raum, in denen Arbeit in einem ganzheitlichen Sinne organsiert wird.

Im Fokus ist die Architektur, die zentrale Aspekte heutiger Arbeitsprozesse zu einer modernen Fabrik verdichtet: Produktion und Innovation, Kommunikation und Kooperation der Mitarbeitenden, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Integration von Arbeit und Leben, Digitalisierung und nicht zuletzt architektonische Exzellenz.

Die vorgestellten »Traumfabriken« sind dabei in all ihrer architektonischen Qualität viel mehr als reine Repräsentation.

Vor allem geht es um die knapper werdende Ressource Mensch: Anspruchsvolle Produktionsarchitekturen sind ein kaum zu unterschätzender Identifikationsraum für alle, die vor Ort tätig sind.

In einem einleitenden Essay-Teil werden zentrale Themen rund um Produktionsarchitektur aufgegriffen, der Hauptteil porträtiert branchenübergreifend 25 »Traumfabriken«.

Namhafte Projekte sind unter anderem das Ricola-Kräuterzentrum aus Lehm von Herzog de Meuron, die „Fabrik 56“ von Mercedes, der Leica Campus (auf dem schon Lenny Kravitz und Bryan Adams ihre Fotos ausstellten) sowie die hochmoderne Wilo Factory (europäischer Spitzenreiter beim Klimaschutz und ausgezeichnet als Fabrik des Jahres 2024).

Die Auswahl der Objekte wird von einem Beirat und einer Jury aus hochkarätigen Unternehmern und Expertinnen aus Architektur, Verbänden, Fachmedien und Forschung getroffen.

288 Seiten

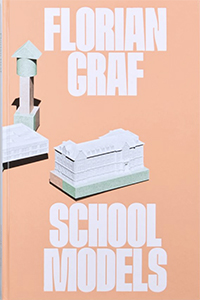

School Models

Florian Graf

Schiedegger & Spiess

School Models ist ein für den öffentlichen Raum konzipiertes Werk des Künstlers Florian Graf.

Für den Pausenhof des Schulhauses Hofacker in Zürich hat Graf Modelle der drei zur Anlage gehörenden, aus unterschiedlichen Epochen stammenden Gebäude geschaffen.

Die weissen Kalksteinskulpturen sind auf überdimensionalen Bauklötzen aus mehrfarbigem Terrazzo installiert.

Schülerinnen und Schüler – ebenso wie ihre Lehrpersonen – sind eingeladen, sich ihre Schulhäuser auf ganz neue Weise anzueignen, etwa als Sitzgelegenheit oder Treffpunkt.

Das Zusammenspiel der Schulhaus-Miniaturen auf den bunten Spielbauklötzen und der sie umgebenden Bauten regt an zu einer Neubewertung und Interpretation der Machtdynamik, die heutige Bildungssysteme prägen.

Die Texte dieses Buches beleuchten Schlüsselbegriffe wie Bildung, Modell, Resonanz, Skulptur, und Zusammenarbeit.

Durchweg farbige Abbildungen dokumentieren Florian Grafs einzigartiges öffentliches Kunstprojekt. Zusammen laden sie ein zu einer Reflexion über die Entwicklung der Bildung und ihrer Institutionen im Laufe der Zeit.

In English:

Swiss artist Florian Graf conceived his School Models art project for the public space in the city of Zurich.

Situated within the school yard of a public secondary school, it is comprised of models of three buildings on the campus, each representing a period of architectural history.

Graf’s white limestone sculptures of 1:20 scale are supported by oversized, multi-colored Terrazzo toy blocks.

Students are invited to view their school buildings in entirely new ways, such as seating or as meeting places.

The interplay of proportions between oversized blocks and miniature school buildings, as well as the actual school buildings used as a backdrop, prompts a re-evaluation of the underlying power dynamics and interpretations that shape educational systems.

This book documents a unique public art project that evokes interaction through images and supplementing texts.

It illuminates key terms such as education, model, collaboration, and resonance. It also invites a reflection on the evolution of education and its institutions over time.

Mehrsprachige Ausgabe in English und Deutsch

Typostruktur

Sehnsucht nach architektonischer Relevanz

Giulio Bettini und Daniel Penzis

Park Books

Giulio Bettini und Daniel Penzis untersuchen in diesem Buch Bauten aus zehn Jahrhunderten mit Blick auf deren Tragstrukturen und das ihnen innewohnende räumliche Potenzial und wie diese Strukturen als Typus zu deklinieren sind.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen heraus definieren sie den neuen Begriff der «Typostruktur» für das architektonische Entwerfen.

Mit diesem Verständnis von Architektur entwickelte Bauten sind nicht nur strukturell effizient und langlebig, sondern erhalten auch räumliche Qualitäten, die ihnen eine einzigartige Identität zu verleihen vermögen.

Strukturelle Effizienz, Langlebigkeit und räumliche Qualität sind für das heute mehr denn je geforderte nachhaltige Bauen von entscheidender Bedeutung. Bettini und Penzis skizzieren in diesem Essay zudem zeitgemässe Entwurfsmethoden, die zu emissionsarmen,

langlebigen und materialsparenden Bauten führen. Veranschaulicht wird das Konzept und dessen Relevanz für eine zeitgemässe Architektur durch eigens für dieses Buch angefertigte Abbildungen.

184 Seiten, 23 s/w-Abbildungen

Isozaki Arata

Das Japanische in der Architektur

Herausgegeben von Ulf Meyer und Marco Kany

Edition AK

Isozaki beleuchtet die historische Entwicklung der japanischen Architektur und die verschiedenen kulturellen und sozialen Einflüsse, die sie geprägt haben.

Er untersucht, wie traditionelle japanische Bauweisen und Philosophien in die moderne Architektur integriert wurden und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.

Das Buch führt das Konzept des »Japanischen« ein, das sich auf die spezifischen Eigenschaften und den Geist der japanischen Architektur bezieht. Isozaki analysiert, was das »Japanische« ausmacht und wie es sich in verschiedenen architektonischen Stilen und Epochen manifestiert.

Deutsche Erstausgabe

Architectural Guide Japan

Botond Bognar

DOM publishers

Contemporary Japanese architecture has, for over seven decades, achieved worldwide recognition not only for its highly innovative and often futuristic qualities, but also for its sensitive response to Japan’s cultural heritage and physical context,

which has become especially challenging given the country’s increasingly urbanised environment. Today, Japan’s contemporary architecture is admired perhaps as much as its traditional counterpart, with which it often maintains a meaningful dialogue.

Botond Bognar’s Architectural Guide – Japan introduces more than 700 of the most prominent examples of this fertile architecture, in addition to outlining its development from the mid-nineteenth century to the present in a concise historical essay.

In Deutsch:

Die zeitgenössische japanische Architektur genießt seit über sieben Jahrzehnten weltweite Anerkennung, nicht nur wegen ihrer hochinnovativen und oft futuristischen Qualitäten,

sondern auch wegen ihres sensiblen Umgangs mit dem kulturellen Erbe und dem physischen Kontext Japans, der angesichts der zunehmenden Verstädterung des Landes zu einer besonderen Herausforderung geworden ist.

Heute wird die zeitgenössische Architektur Japans vielleicht genauso bewundert wie ihr traditionelles Gegenstück, mit dem sie oft einen bedeutungsvollen Dialog führt.

Botond Bognar's Architectural Guide - Japan stellt mehr als 700 der herausragendsten Beispiele dieser fruchtbaren Architektur vor und skizziert in einem knappen historischen Essay ihre Entwicklung von der Mitte des 19.

Über 980 Abbildungen

Elisabeth Langsch

Unmittelbar, dringend, ungeduldig

Hoch Parterre

Die gestalterische Unerschrockenheit der Keramikerin Elisabeth Langsch.

Die Zürcher Keramikkünstlerin Elisabeth Langsch (*1933) schuf zwischen 1953 und 1998 ein Werk, das mit Konventionen bricht.

Schon früh wusste sie, dass sie mit Ton arbeiten wollte und verfolgte ihr Ziel mit unglaublicher Beharrlichkeit. Langsch wuchs in Königsberg (Ostpreussen) auf und kam 1943 auf der Flucht vor den Russen in die Schweiz.

Da Frauen nicht an die Drehscheibe durften, schloss sie die Keramische Fachschule in Bern als Keramik-Malerin ab. Danach begannen ihre Lehr- und Wanderjahre. Diese führten sie zunächst nach Südfrankreich und später nach Faenza, beides wichtige Orte der Keramikproduktion.

1958 gründete sie ihre eigene Werkstatt und bekam an der zweiten SAFFA (Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit) für ihr Keramik-Wandbild einen Preis.

Elisabeth Langsch bewies mit ihren Kreationen schon zu Beginn ihrer Laufbahn Eigensinn und Experimentierfreudigkeit. Sie wollte Ton als Materia Prima an die Grenze treiben.

Deswegen nahm sie sich auch die Freiheit, räumlich zu arbeiten. Sie realisierte zahlreiche Kunst am Bau Arbeiten; dazu gehören die sieben Figuren an der Uni Tobler in Bern,

mehrere Schwimmbäder in der Deutschschweiz , Wandelemente und Skulpturen für das Hotel Widder in Zürich oder die Kachelofenbank im Altersheim Regensdorf.

Einige dieser Arbeiten wurden im Zuge von Umbauten entfernt und das Werk von Elisabeth Langsch droht nun in Vergessenheit zu geraten. Heute ist Keramik im Design, in der Kunst und Architektur wieder aktuell.

In Anbetracht dieser Renaissance ist die Rezeption einer wichtigen weiblichen Protagonistin auf diesem Gebiet umso wichtiger. Das Buch gibt erstmals Einblick in das Werk der Künstlerin.

Die Kulturjournalistin Susanna Koeberle ordnet Langschs Werk ein, die Designschaffenden Mara Tschudi und Sebastian Marbacher kommen der Künstlerin in einem Gespräch näher.

Beiträge von Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern wie die Architektin Tilla Theus, die Kunsthistorikerin Ludmila Vachtova und der Publizist Benedikt Loderer ergänzen die Publikation.

272 Seiten, rund 250 Fotos